innovative Bildung für morgen

Die Schule der Zukunft

Entdecke unsere Vision einer modernen und nachhaltigen Schule, die Schülerinnen und Schülern, sowie Lehrkräften einen individuellen, bedürfnisorientierten Lernraum bietet.

Hier gelangst Du zur Website des Amos Comenius Gymnasiums Bonn, unserer Schule.

Herausforderungen im Bildungssystem

Warum eine Schule der Zukunft?

Das aktuelle Bildungssystem steht vor zahlreichen Herausforderungen, darunter veraltete Lehrmethoden, unzureichende technologische Ausstattung und fehlende Nachhaltigkeitskonzepte. Um diesen Problemen zu begegnen, müssen wir innovative Ansätze entwickeln, die den Anforderungen der modernen Welt gerecht werden und gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen.

Unsere Schlüsselkonzepte

Unsere Konzepte beziehen sich auf verschiedene Bereiche der Schule und sollen an verschiedenen Stellen zum Nachdenken anregen und Veränderungen bewirken.

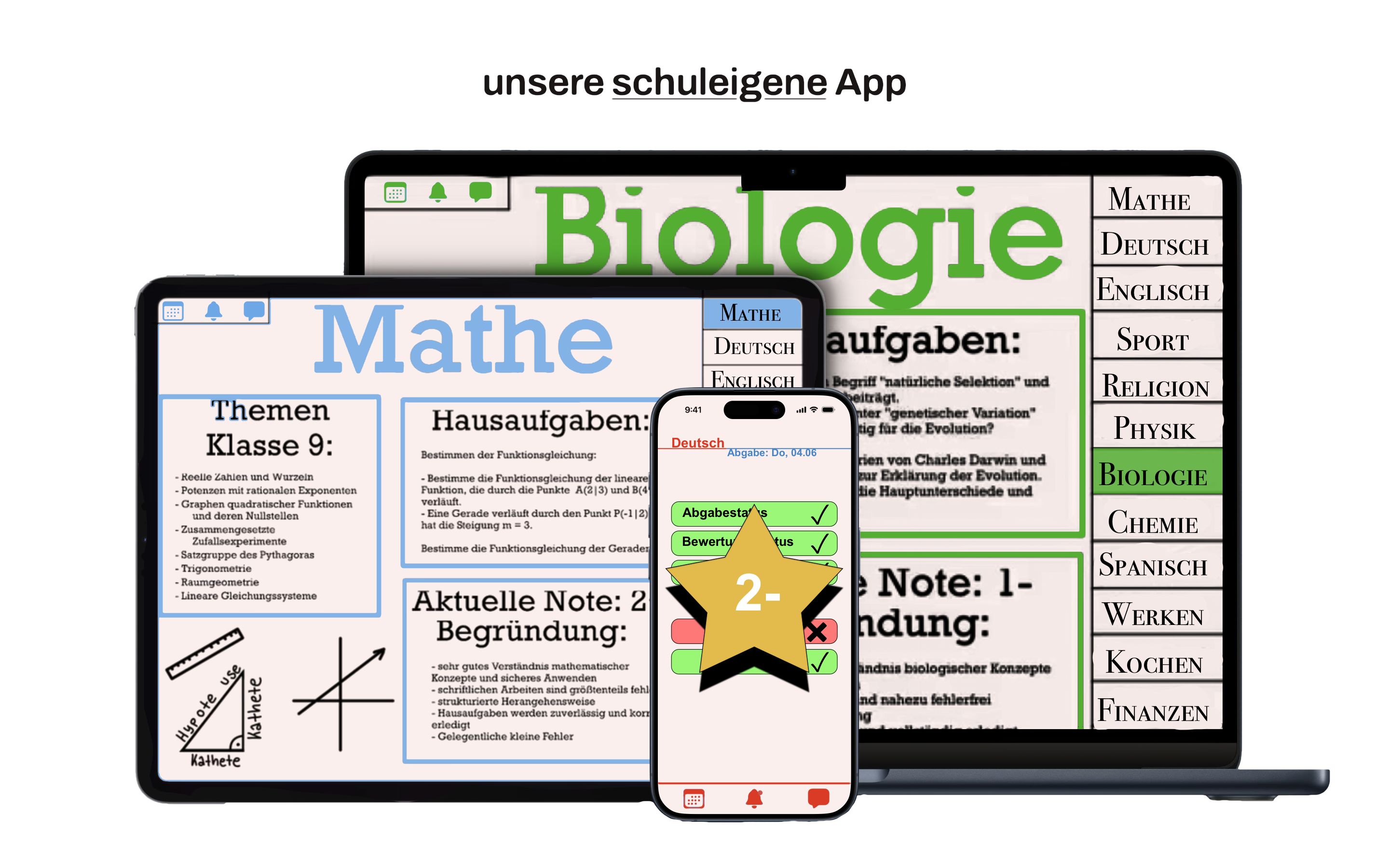

Digitalisierung

Durch den Einsatz von interaktiven und kollaborativen Lernmethoden fördern wir die aktive Teilnahme und das kritische Denken der Schülerinnen und Schüler.

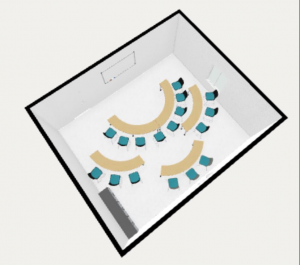

Raumgestaltung

Durch die Gestaltung der Räumlichkeiten können Motivation und Konzentration gesteigert und die Lernatmosphäre verbessert werden.

Bildungskonzept

Unsere Schule setzt auf alternative Lehrmethoden, um die Selbstständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein unserer Schülerinnen und Schüler zu fördern und sie zu selbstbestimmten mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen.

Individuelle Förderung

Wir legen großen Wert auf die individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers, um ihre einzigartigen Talente und Fähigkeiten bestmöglich zu entwickeln. Dabei möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern frühestmöglich Chancen zur Mitbestimmung ihrer Schullaufbahn geben.

Mentale Gesundheit

Wir wollen eine Schule erschaffen, in der sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wohl und sicher fühlen. Dafür muss auch die mentale Gesundheit im Fokus stehen und Lehrkräfte müssen für das Thema sensibilisiert werden.

Rückmeldung Schüler-Lehrkräfte

Wir wollen eine Schule, in der ein ständiger Austausch zwischen Lehrkräften und Schüler*innen entsteht. Dafür sollen auch Schüler*innen eine Möglichkeit zur Rückmeldung an ihre Lehrkräfte erhalten.

Inspirierende Lernumgebungen

Bildergalerie

Stimmen zur Schule der Zukunft

„Die Schule der Zukunft bietet eine einzigartige Möglichkeit, Bildung neu zu denken und Schüler*innen optimal auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.“

„Als Lehrer freue ich mich besonders über die modernen und flexiblen Lernräume, die individuelles Lernen und kreative Zusammenarbeit fördern.“

„Die nachhaltigen und umweltfreundlichen Einrichtungen der Schule der Zukunft sind ein großer Schritt in Richtung einer besseren Welt für kommende Generationen.“

„Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie innovative Konzepte die Bildungslandschaft revolutionieren können.“

„Die Schule der Zukunft ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie Bildungseinrichtungen auf die Bedürfnisse der Schüler*innen von morgen eingehen können.“

„Ich bin begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten, die diese Schule bietet, um das Lernen spannend und relevant zu gestalten.“

Willst Du mehr erfahren oder bei der Gestaltung der Schule der Zukunft mitmachen? Sei Teil der Zukunft!

Digitalisierung

Die Digitalisierung an Schulen wird in der Zukunft nicht nur den Unterricht selbst, sondern auch alle damit verbundenen administrativen und organisatorischen Prozesse revolutionieren. Außerhalb des Unterrichts werden digitale Lösungen eine nahtlose Integration von Lern- und Verwaltungsaufgaben ermöglichen.

Nach jeder Unterrichtsstunde werden die Inhalte automatisch online hochgeladen. Dies umfasst sowohl Aufzeichnungen der Unterrichtsstunden als auch alle verwendeten Materialien wie Folien und Planungsdokumente. Schülerinnen und Schüler haben so jederzeit Zugriff auf die Unterrichtsinhalte und können verpasste Stunden problemlos nachholen oder sich erneut mit komplexen Themen beschäftigen.

Hausaufgaben und deren Abgaben werden vollständig digital verwaltet. Schüler reichen ihre Aufgaben online ein und Lehrkräfte können diese dann direkt über die Plattform korrigieren und Feedback geben. Dies spart Zeit und Papier. Zudem erhalten die Lernenden schneller eine Rückmeldung zu ihren Arbeiten. Auch Gruppenprojekte lassen sich über diese Plattform einfacher organisieren und koordinieren.

Weiterlesen

Hausaufgaben und deren Abgaben werden vollständig digital verwaltet. Schüler reichen ihre Aufgaben online ein und Lehrkräfte können diese dann direkt über die Plattform korrigieren und Feedback geben. Dies spart Zeit und Papier. Zudem erhalten die Lernenden schneller eine Rückmeldung zu ihren Arbeiten. Auch Gruppenprojekte lassen sich über diese Plattform einfacher organisieren und koordinieren.

Alles wird über eine zentrale App verwaltet. Diese App dient als Schnittstelle für alle schulischen Aktivitäten und Informationen. Schüler und Lehrkräfte können über die App auf Unterrichtsmaterialien zugreifen, Hausaufgaben einsehen und abgeben und miteinander kommunizieren. Die App ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet alle wichtigen Funktionen auf einen Blick.

Auch die Noten und der Unterrichtsstoff sind online einsehbar. Schüler und Eltern können jederzeit den aktuellen Leistungsstand anschauen und sich über den Fortschritt informieren. Dies schafft Transparenz und ermöglicht es frühzeitig auf etwaige Probleme zu reagieren. Lehrkräfte können zudem individuelle Lernfortschritte verfolgen und gezielte Unterstützung anbieten.

Insgesamt wird die Digitalisierung der Schulverwaltung und -organisation zu einer deutlichen Entlastung von Lehrkräften und Schülern führen. Die Prozesse werden effizienter und transparenter gestaltet, was zu einer besseren Lernumgebung beiträgt. Die digitale Vernetzung aller schulischen Aktivitäten ermöglicht eine flexible und moderne Bildung, die den Anforderungen der Zukunft gerecht wird.

Raumgestaltung

Die Gestaltung unserer Schule

Bei der Architektur unserer Schule der Zukunft muss vieles beachtet werden. Von der Gestaltung des Aussehens von außen bis hin zu den Farben der Wände in den einzelnen Räumen.

Bei unseren Recherchen haben wir festgestellt, dass es am sinnvollsten ist die Schule als Hochhaus zu bauen. Dadurch spart man Platz auf dem Schulgelände und hat einen größeren Bereich für Garten und Sportanlagen zur Verfügung. Bei einem Hochhaus ist es möglich in der Mitte eine große Halle mit mehreren Fahrstühlen und Rolltreppen zu bauen, um die Schule barrierefrei und zugänglich für jeden zu machen. Da die Klassenräume dann rund um die Eingangshalle in der Mitte verteilt sind und die Fenster nach außen schauen, werden die Räume den ganzen Tag über mit Sonnenlicht versorgt. Falls das Sonnenlicht zu hell sein sollte, kann man die Fenster auf Knopfdruck verdunkeln oder zu Milchglas machen. Da es auch dunklere Tage gibt, oder man eventuell auch bei Nacht in der Schule ist, setzen wir auf Tageslichtlampen, da diese die Konzentration erhöhen und ein angenehmes Arbeiten ermöglichen.

Weiterlesen

Unsere Schüler sollen in einem angenehmen Klima arbeiten können. Die Sommer werden immer heißer, weshalb die gesamte Schule klimatisiert ist, bis in den kleinsten Raum. Pflanzen haben wir ebenfalls in den Räumen verteilt. Zusammen mit der Klimatisierung und den Pflanzen können wir in der gesamten Schule ein angenehmes Klima erzeugen.

Auch bei dem Außenbereich unserer Schule haben wir uns Gedanken gemacht. Es gibt Spielplätze für die jüngeren Schülerinnen und Schüler und für die Älteren Bänke zum Ausruhen. Für jeden, der seine Pausen lieber drinnen verbringen möchte, haben wir eine große Pausenhalle. In dieser Pausenhalle ist es dank modernem Schaumstoff möglich, Schall zu verschlucken und eine ruhige Atmosphäre zu gewährleisten. Dieser Schaumstoff wird ebenfalls in vielen anderen Teilen unseres Gebäudes verwendet.

Bei unserem Hochhaus gibt es selbstverständlich auch eine Dachterrasse. Diese kann immer besucht werden und man kann die Aussicht über die gesamte Stadt genießen und sich einfach entspannen. Die Dachterrasse ist mit einer hohen Glaswand gesichert, damit für unsere Schülerinnen und Schüler kein Risiko entsteht.

Sport darf an dieser Schule natürlich nicht fehlen. Für eine gute Entwicklung ist die körperliche Bewegung wichtig und soll Spaß machen. Dafür gibt es bei uns verschiedene Sportplätze im Außenbereich, aber natürlich auch ein Schwimmbad und moderne Sporthallen, welche ebenfalls klimatisiert sind, um einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.

Die Klassenräume sind ebenfalls ein sehr wichtiger Teil unserer Schule. Darum haben wir viel Zeit in die Gestaltung von fortschrittlichen Klassenräumen investiert.

Unterstufe

Wir haben uns überlegt, die Unterrichtsräume je nach Jahrgang abzuändern. Für die Klassen 5-7 haben wir uns für ein oranges Farbthema entschieden. Auch hier wieder abgerundete Kurven, um Harmonie darzustellen, welche besonders am Anfang wichtig ist, um sich an ein neues Umfeld zu gewöhnen. Außerdem, strahlt die Farbe Frohsinn, gute Laune und Motivation aus und steigert die Kreativität. Gerade bei unteren Stufen ist das in unserem Konzept die oberste Priorität. Die Sitzordnung ist eher fernab der Lehrkraft, um Selbstständigkeit beizubringen. Die Schüler sollten lernen, sich selbst und gegenseitig zu helfen, um alleine mit Situationen umgehen zu können.

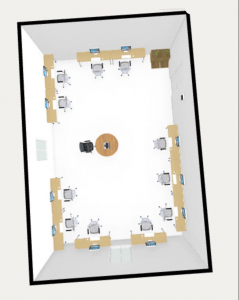

Raumaufteilung

Mittelstufe

Für die Mittelstufe war es unsere erste Priorität, die Selbstständigkeit des einzelnen Schülers zu fördern, sowie die Verantwortung der einzelnen SuS, was wir durch das Nebeneinandersitzen erzielen wollen. Der Fokus soll auf der Lehrperson u.o. auf den Aufgaben liegen. Ebenfalls ist das Klassenzimmer für die Lehrperson sehr gut überschaubar. Um den Unterricht lebendig zu gestalten, haben wir vorgesehen, dass die Lehrperson sich während Präsentationen oder Ähnlichem im Raum bewegen kann und soll. So schwindet die Aufmerksamkeit weniger schnell bzw. im besten Fall gar nicht. Deswegen haben wir kein Lehrerpult installiert. Um so wenig wie möglich Ablenkung zu schaffen, ist eine einfarbige Wand am besten geeignet. Ein leichtes Rosa, um die Stimmung zu steigern, oder ein leichtes Grün, um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, wären hier die beste Wahl.

Oberstufe

Für die Oberstufe haben wir ein schlichteres Design der Wände gewählt. Die Farbe Blau symbolisiert Harmonie und Frieden, besonders unser gewählter Ton. Mit den geschwungenen Buchstaben ist das Thema der Harmonie erneut aufgegriffen und die Schrift. „Klassenraum“ wird bei den verschiedenen Fächern nach diesen benannt, um die SuS unterbewusst beim Thema zu behalten.

Auch hier haben wir wieder auf das System der Unabhängigkeit der Lehrperson gesetzt. Um trotzdem unterschwellig Autorität zu vermitteln, sitzt die Lehrperson am nächsten an der Tür.

Raumaufteilung

Obiraum

Der Obiraum soll ein Rückzugsort zum Lernen und Entspannen sein. Ein Safespace welcher vor allem beim Abi einen Ausgleich schaffen kann. Wenn man sich mit Freunden austauschen will, ist die Couchecke perfekt dafür. Die drei Hocker in der Ecke daneben sind ideal zum Frühstücken oder um sich kurz in dem Raum aufzuhalten, um einfach mal durchzuatmen. Der Tisch ist zum Lernen gedacht, kann aber auch für Brettspiele etc. genutzt werden. In den Schränken können die Schüler alles, was sie mögen verstauen. Es gibt ebenfalls einen Safe, um die Handys z. B. während Klausuren dort lassen zu können. Die Wände sind zur Hälfte in dem Ton des Bodens gefärbt. Die obere Hälfte schafft einen ruhigen Kontrast. Durch die weiße Farbe wirkt der Raum heller, größer, gemütlicher und man assoziiert unterbewusst Frieden und Sicherheit.

Raumaufteilung

Flur

Der Flur ist hell und gut ausgeleuchtet. Durch das Design des Hauses läuft man an einem Geländer, was einen nach unten zu den anderen Stockwerken, wie auch dem Pausenhof blicken lässt. Die Räume sind beschriftet und an vielen Stellen stehen Pflanzen.

Raumaufteilung

Werkstatt

Den Werkraum haben wir ebenfalls aufgrund eines neuen Pflichtfachs gestaltet. Hierfür sind wir nach dem Prinzip gegangen, einen kleineren Bereich für die SuS zu schaffen, welche am Anfang ihres kreativen Prozesses stehen, und einen großen Bereich für kollektive Arbeit und revolutionäre Prozesse. Der große Bereich wird stetig von der Lehrkraft überwacht, jedoch wird nur auf Nachfrage eingegriffen.

Die Wände sind in Holztönen gestaltet und der untere Part besteht auch aus solchem. An den Wänden befinden sich ebenfalls Werkzeuge, die man schnell gebrauchen könnte, während alle anderen Materialien und Geräte in den Schränken gelagert sind.

Wandgestaltung

Raumaufteilung

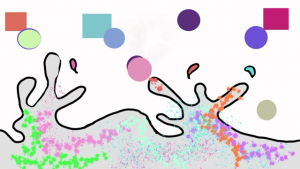

Kunst (&Musik)

Der Kunstraum wird ebenfalls für das Fach Musik genutzt, da Musik ebenfalls als eine Art Kunst zählt und nicht vorgegeben wird, welcher man nachgeht. Deshalb haben wir auch noch kein konkretes Konzept oder Raumgestaltung, jedoch ist den SuS jede Möglichkeit geboten, sich auszutoben. Staffeleien, Zeichen-iPads, allerlei Farben, aber auch Kopfhörer, Musik Apps auf iPads und ein Keyboard sind frei zugänglich. Bei den unteren Klassen darf der Raum nur unter Aufsicht betreten werden; die Oberstufe kann die Institution auch in der Freizeit nutzen.

Die Wand folgt keinem Sinn oder Struktur, es stellt Kreativität dar. Die untere Wandhälfte hat eher rundere Kanten, während die oberen Formen scharfe Kanten haben. All das soll die verschiedenen Perspektiven auf die Kunst darstellen. Die weiße Hintergrundfarbe soll Reinheit ausdrücken und eine saubere Basis darstellen. Die bunten Farbkleckse sollen den SuS zeigen, dass man mutig sein muss und es nicht darum geht, ob es besonders sauber o. Ä. aussieht.

Wandgestaltung

Küche

Für den Küchenboden haben wir uns für eine Farbe entschieden, bei welcher man Dreck und Rückstände schnell entdecken kann. Die untere Hälfte der Wand ist aus Marmor, was auch hier das Putzen erleichtert. Die obere Hälfte ist in helle Pastelltöne getaucht, was ebenfalls die Kreativität fördern soll. In der Mitte befindet sich ein Tisch, an dem man seine Gerichte planen kann. Rundherum findet man Herde sowie Möglichkeiten, Lebensmittel und Utensilien zu verstauen. Um die unteren Klassen nicht zu gefährden, befinden sich gleich neben der Tür Spielzeugherde.

Wandgestaltung

Raumaufteilung

Technik

Das Fach Technik ist ein neues Pflichtfach in unserer Vision der Schule der Zukunft. Hierfür haben wir auf eine moderne Ausstattung gesetzt. Die Tische stehen zur Wand, sodass die Lehrkraft alle Aktivitäten stets überwachen kann. Die Rollstühle ermöglichen dies im Sitzen. Um die Hierarchie so weit es geht zu umgehen, ist das Modell der Stühle der Schüler identisch zu dem der Lehrer. Um den Respekt trotzdem darzustellen, haben wir die Farbe geändert, was im Idealfall auch Verwechslungen der Möbel beseitigt. Der Lehrertisch in der Mitte ist bewusst rund, da Kreise beruhigend wirken, was bei Schülern mit mangelnder Erfahrung einen Ruhepol schafft. Die Farben der Wand werden kollektiv mit Technik assoziiert. Die spitzen Formen dienen der Konzentration und dem Fokus der SuS. Der Boden bietet einen Kontrast zu den Wänden und ermöglicht es den SuS sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren.

Wandgestaltung

Bildungskonzept

Nachhaltiges Schulkonzept: Schule mit individualisiertem Lernen

1. Einführung

Dieses Schulkonzept basiert auf einer modernen und nachhaltigen Lernstruktur, die das individuelle Lerntempo der Lernenden berücksichtigt und fördert. Durch die Einrichtung von Fachräumen und die Nutzung digitaler Lernmittel werden sowohl die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler als auch die Effizienz des Unterrichts gesteigert.

2. Lernumgebung und Fachräume

Jedes Fach hat seinen eigenen, speziell ausgestatteten Fachraum, der den Schülerinnen und Schülern eine optimale Lernumgebung bietet. Die Räume sind modern ausgestattet und bieten alle notwendigen Materialien und Technologien für das jeweilige Fach. In den Fachräumen sind Fachlehrkräfte anwesend, die den Schülerinnen und Schülern bei Fragen und Schwierigkeiten zur Seite stehen.

Weiterlesen

3. Digitale Lernmaterialien und App

Alle erhalten Zugang zu einer schuleigenen App, die eine das gesamte Schuljahr über spannende Lernkartei enthält. Diese Kartei umfasst:

- Lernziele und Kompetenzen, die im jeweiligen Fach erreicht werden müssen

- Aufgaben und Projekte, die in eigenem Tempo bearbeitet werden können

- Multimediale Inhalte (Videos, interaktive Übungen, Texte)

4. Individualisiertes Lernen und Prüfungen

Schülerinnen und Schüler arbeiten eigenständig an den Aufgaben und Projekten der digitalen Lernkartei. Sobald sie sich in einem Thema sicher fühlen, können sie sich für eine Lernstandskontrolle anmelden. Diese kann in Form einer schriftlichen Prüfung, einer mündlichen Prüfung oder eines Vortrags erfolgen. Alle Prüfungen eines Lernabschnitts müssen innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne von zwei Wochen absolviert werden. Der genaue Zeitpunkt innerhalb dieser Periode ist jedoch flexibel.

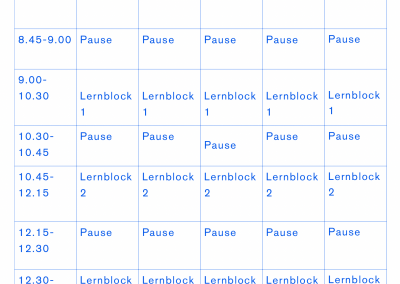

5. Tagesstruktur

Der Schultag ist strukturiert in Lern- und Kreativblöcke:

- 1. Block (45 Minuten): Kreative Fächer wie Sport, Musik und Kunst, um die Kreativität und körperliche Fitness zu fördern.

- 15 Minuten Pause

- 2. Block (90 Minuten): Fachbezogenes Lernen.

- 15 Minuten Pause

- 3. Block (90 Minuten): Fachbezogenes Lernen.

- 15 Minuten Pause

- 4. Block (90 Minuten): Fachbezogenes Lernen (optional, je nach Stundenplan/Feedback Dialog mit Lehrkräften über persönlichen Lernstand, AG-Angebote)

6. Vorteile des Konzepts

- Individuelles Lerntempo: Schülerinnen und Schüler können nach ihrem eigenen Tempo arbeiten und müssen sich nicht an das allgemeine Klassentempo anpassen

- Selbstständigkeit und Verantwortung: Durch die eigenständige Organisation und Bearbeitung der Aufgaben wird die Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gestärkt

- Fachliche Unterstützung: Durch die ständige Anwesenheit von Fachlehrkräften in den Fachräumen erhalten die Lernenden gezielte Unterstützung. Auch andere Schülerinnen und Schüler beispielsweise aus anderen Jahrgängen können bei Fragen unterstützen

- Flexibilität: Die flexible Einteilung der Prüfungszeitpunkte ermöglicht eine stressreduzierte Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen

- Integration von Kreativität: Der tägliche kreative Start in Form von beispielsweise Musik,Kunst oder Sport in den Tag fördert sowohl die ganzheitliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler als auch die Konzentrationsfähigkeit

7. Nachhaltigkeit

Dieses Schulkonzept fördert nicht nur die Bildung, sondern auch die Nachhaltigkeit:

- Digitalisierung: Reduzierung von Papierverbrauch und Gewicht der Schultasche durch digitale Lernmittel, zentraler Speicherort für jegliche Notizen (weitere Informationen siehe Digitalisierung)

- Flexible Räume: Optimale Nutzung der Schulräumlichkeiten durch Fachraumprinzip

- Langlebigkeit: Hochwertige Ausstattung der Fachräume garantiert lange Nutzbarkeit und reduziert langfristig den Ressourcenverbrauch

8. Fazit

Durch die Kombination aus digitalem Lernen, individualisiertem Lerntempo und einer festen Tagesstruktur schafft dieses Konzept eine nachhaltige und zukunftsorientierte Lernumgebung. Es fördert nicht nur die fachlichen Kompetenzen, sondern auch die persönliche Entwicklung der Schüler*innen durch das frühe Erlernen von Selbstverantwortung, Struktur und das Erfahren von Selbstwirksamkeit. Es motiviert und trägt so zur ganzheitlichen Bildung bei.

Feedback Dialoge zur Verringerung der Leistungsdrucks

Einführung

Das Konzept für Feedback-Dialoge ersetzt traditionelle SoMi-Noten-Besprechungen und zielt darauf ab, den Leistungsdruck zu reduzieren, individuelle Lernprozesse zu fördern und eine positive Lernatmosphäre zu schaffen. Durch individuelle Rückmeldungen, die Reflexion des Lernerfolgs und das Setzen persönlicher Ziele werden Motivation und Selbstwirksamkeit gestärkt.

Ziele der Feedback-Dialoge

- Verringerung des Leistungsdrucks durch Verzicht auf klassische Benotung

- Förderung der Motivation durch das Setzen realistischer und erreichbarer persönlicher Ziele

- Stärkung des Gefühls der Selbstwirksamkeit durch Anerkennung und Reflexion der eigenen Leistungen und Fortschritte

- Etablierung einer positiven Fehlerkultur, in der Fehler als Lernhelfer und Ansporn wahrgenommen werden

- Persönliche Förderung durch Berücksichtigung des individuellen Lerntempos und Lernstands

Weiterlesen

Struktur und Häufigkeit der Feedback-Dialoge

Die Feedback-Dialoge finden regelmäßig, beispielsweise einmal pro Quartal, statt. Jedes Gespräch dauert etwa 15-20 Minuten und wird in einer ruhigen und ungestörten Umgebung geführt.

Vorbereitung der Gespräche

Lehrkraft

- Analyse der bisherigen Leistungen und Verhaltensweisen der Schüler*innen.

- Vorbereitung spezifischer Rückmeldungen und Beobachtungen

- Identifizierung von Stärken und Bereichen mit Verbesserungspotenzial

- Überlegungen zu möglichen Unterstützungsmaßnahmen und Zielsetzungen

Schüler*in

- Reflexion über die eigenen Leistungen und Lernfortschritte

- Identifizierung eigener Stärken und Herausforderungen

- Überlegungen zu persönlichen Zielen und Wünschen

Ablauf des Feedback-Dialogs

1. Begrüßung

- Begrüßung der Schüler*in in einer entspannten Atmosphäre

- Kurzes Gespräch über allgemeine Themen z.B. Hobbys, um eine lockere Stimmung zu schaffen.

2. Reflexion der bisherigen Lernfortschritte

- Besprechung der bisherigen Leistungen und Entwicklungen

- Hervorheben positiver Entwicklungen und Stärken

- Besonderes Augenmerk soll hier auf der Arbeitsweise liegen -> Konzentration in Arbeitsphasen, Arbeitshaltung, Struktur…

- Konstruktive Rückmeldungen zu Bereichen mit Verbesserungspotenzial

- Etablierung einer positiven Fehlerkultur: Fehler als Lernhelfer und Ansporn betrachten

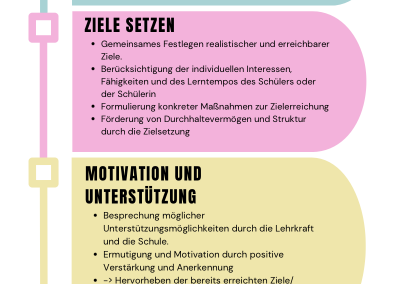

3. Setzen persönlicher Ziele

- Gemeinsames Festlegen realistischer und erreichbarer Ziele.

- Berücksichtigung der individuellen Interessen, Fähigkeiten und des Lerntempos des Schülers oder der Schülerin

- Formulierung konkreter Maßnahmen zur Zielerreichung

- Förderung von Durchhaltevermögen und Struktur durch die Zielsetzung

4. Motivation und Unterstützung

- Besprechung möglicher Unterstützungsmöglichkeiten durch die Lehrkraft und die Schule.

- Ermutigung und Motivation durch positive Verstärkung und Anerkennung

- Hervorheben der bereits erreichten Ziele/ Stärken

- Besprechung von Strategien zur Selbstorganisation und Stressbewältigung

5. Abschluss und Ausblick

- Zusammenfassung der besprochenen Punkte

- Klärung offener Fragen und Vereinbarungen

- Ausblick auf die nächsten Schritte und das nächste Feedback-Gespräch

6. Nachbereitung und Dokumentation

- Lehrkraft: Dokumentation der besprochenen Ziele und Maßnahmen. Regelmäßige Überprüfung der Fortschritte und Anpassung der Unterstützungsmaßnahmen.

- Schüler*in: Führung eines Lerntagebuchs oder einer Zielübersicht, um die eigenen Fortschritte zu verfolgen und zu reflektieren

Vorteile des Feedback-Konzepts

- Individuelle Förderung: Durch die gezielte und individuelle Rückmeldung kann die Lehrkraft besser auf die Bedürfnisse der Schüler*innen eingehen

- Motivation und Engagement: Das Setzen persönlicher Ziele steigert die Motivation und das Engagement der Schüler*innen.

- Selbstwirksamkeit: Die Schüler*innen erleben ihre eigene Kompetenz und werden ermutigt, Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen.

- Vertrauen und Beziehung: Regelmäßige Gespräche stärken das Vertrauen und die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler*in.

- Positive Lernatmosphäre: Durch den Verzicht auf klassische Benotung und die Etablierung einer positiven Fehlerkultur wird eine angenehme Lernumgebung geschaffen, die zu einer positiveren Wahrnehmung der Schule im Allgemeinen führt

Fazit

Regelmäßige und strukturierte Feedback-Dialoge sind ein wirksames Mittel, um den Leistungsdruck in der Schule zu verringern und gleichzeitig die Motivation und Selbstwirksamkeit der Schüler*innen zu fördern. Durch eine wertschätzende und individuelle Rückmeldung sowie das Setzen realistischer Ziele können Schüler*innen besser unterstützt und gefördert werden. Dieses Konzept trägt zur Entwicklung einer positiven Lernatmosphäre und einer konstruktiven Fehlerkultur bei, die langfristig zu besseren Lern- und Lehrergebnissen führt.

Individuelle Förderung

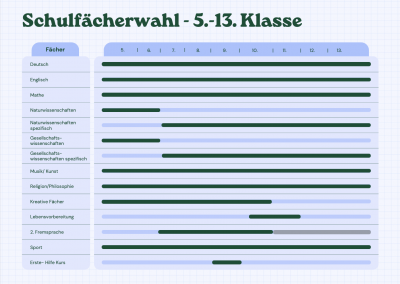

Wir wollen in unserer Zukunft eine Schule, in der Schüler*innen individuell ihr Schulleben gestalten können. Neben früherer Fächerwahl und Spezifizierung der bekannten Fächer gibt es auch neue kreative Angebote, in denen die sie ihre Stärken finden können. Damit die Schüler*innen in das gymnasiale Leben finden, werden sie die ersten zwei Jahre nicht bewertet, sie bekommen jedoch Feedback und eine Einschätzung auf dem Zeugnis. In der siebten Klasse müssen sie dann in sechs selbst ausgewählten Fächern benotet werden. Ab der achten Klasse setzt die Benotung dann wie bekannt ein. Kreative Fächer wie Kochen oder Handwerk werden nicht benotet, genauso der Erste-Hilfe-Kurs und die Lebensvorbereitung.

Fächererklärung

Deutsch

Bis zur 8. Klasse werden die Schüler*innen Allgemeinwissen über das Fach lernen und dann ab der 8. Klasse zwischen Literatur, Sprachwissenschaften und Schreiben wählen können. In der Oberstufe bekommen sie dann wieder insgesamt und ohne spezifische Themenbereiche gelehrt.

Englisch

Englisch ist ab der 5. Klasse verpflichtend.

Weiterlesen

Mathe

Bis zur 8. Klasse werde die Schülerinnen und Schüler Allgemeinwissen in Mathe lernen. Ab der 8. Klasse werden diese zwischen drei Themenbereichen wählen. Diese sind Grundlagen und Arithmetik, Algebra und Analysis sowie Geometrie, Trigonometrie und Stochastik.

Naturwissenschaften

Bis zur 7. Klasse werden die Grundlagen und Zusammenhänge der Naturwissenschaften gelehrt. Ab der 7. Klasse werden sie mindestens zwei Fächer wählen. Dazu gehören Biologie, Chemie, Physik und Informatik. In der Oberstufe kann man sich auf eins der Fächer begrenzen.

Gesellschaftswissenschaften

Bis zur 7. Klasse lernen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen und Zusammenhänge der Gesellschaftswissenschaften. Ab der 7. Klasse werden sie mindestens zwei Fächer wählen. Dazu gehören Geschichte, Erdkunde und Politik. In der Oberstufe kann man sich auf eins der Fächer begrenzen und zudem Pädagogik hinzuwählen.

Musik/Kunst

In der 5. Klasse haben die Schülerinnen und Schüler Kunst und in der 6. Klasse Musik. Ab der 7. Klasse muss zwischen den Fächern entschieden werden. Ab der Oberstufe ist ein erneutes Wählen erlaubt.

Religion (Ethik)/Philosophie

Ab der 5. Klasse ist Religion Pflicht und kann ab der Oberstufe durch Philosophie ersetzt werden.

Kreative Fächer

Zu kreativen Fächer zählen Kochen/ Backen, Handwerk, Film und Fotographie. Diese Fächer setzen ab der 5. Klasse ein, wo man zwei dieser Fächer wählen kann. Ab der 7. Klasse kann man neu wählen. Diese Fächer werden nicht bewertet, es wird jedoch auf dem Zeugnis vermerkt. Ab der Oberstufe gibt es das Angebot nicht mehr.

Lebensvorbereitung

In diesem Fach, welches von der 10. bis zur 11. Klasse unterrichtet wird, lernen die Schülerinnen und Schüler wichtige Kompetenzen über Steuern, Karriere und mentale und physische Gesundheit. Sie können dazu auch neue innovative Vorschläge dazu machen, was sie selbst gerne lernen möchten. Das Fach wird nicht bewertet, es wird jedoch auf dem Zeugnis vermerkt.

2. Fremdsprache

Ab der 7. Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler eine 2. Fremdsprache wählen. Sie können sich zwischen Französisch, Latein und Spanisch entscheiden. Nach der 10. Klasse können sie die Sprache ab- oder weiter wählen oder eine der Sprachen neu wählen.

Sport

Ab der 5. Klasse ist Sport verpflichtend, wird aber nicht bewertet.

Erste-Hilfe-Kurs

In der 9. Klasse ist der Erste-Hilfe-Kurs verpflichtend.

Projekte und Praktika

Vor den Sommerferien macht jede Stufe ein Projekt. In der 10. und 11. Klasse besteht die Chance auf ein Berufspraktikum und in der 11. Klasse ist ein Sozialpraktikum Pflicht.

Mentale Gesundheit

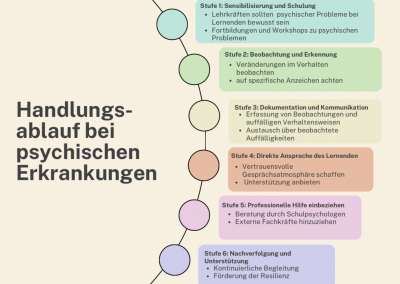

Handlungsablauf für Lehrkräfte bei psychischen Erkrankungen von Schüler*innen

Stufe 1: Sensibilisierung und Schulung

1.1 Sensibilisierung

- Lehrkräfte sollten sich der Häufigkeit und Vielfalt psychischer Probleme bei Lernenden bewusst sein.

- Erhöhung des Bewusstseins und der Sensibilität für psychische Gesundheit.

- Teilnahme an Workshops und Fortbildungen über psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen.

1.2 Schulung

- Fortbildungen und Workshops zur Erkennung und zum Umgang mit psychischen Problemen.

- Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen.

- Zusammenarbeit mit Psychologen oder spezialisierten Institutionen, die solche Schulungen anbieten.

Weiterlesen

Stufe 2: Beobachtung und Erkennung

2.1 Allgemeine Beobachtung

- Aufmerksam und wachsam gegenüber Veränderungen im Verhalten, in der Leistung und im Erscheinungsbild der Lernenden sein.

- Früherkennung von Anzeichen für psychische Probleme.

- Regelmäßige Beobachtung des Verhaltens und der sozialen Interaktionen der Lernenden im Schulalltag.

2.2 Spezifische Indikatoren

- Achten auf spezifische Anzeichen wie häufige Abwesenheiten, plötzliche Leistungseinbrüche, Rückzug, Reizbarkeit oder auffällige Veränderungen im Ess- und Schlafverhalten.

- Identifikation spezifischer Warnsignale.

- Dokumentation und Analyse von auffälligen Verhaltensmustern.

Stufe 3: Dokumentation und Kommunikation

3.1 Dokumentation

- Systematische Erfassung von Beobachtungen und auffälligen Verhaltensweisen.

- Erstellung eines detaillierten Überblicks über das Verhalten des Lernenden.

- Nutzung von Beobachtungsbögen oder digitalen Tools zur Dokumentation.

3.2 Kommunikation

- Austausch mit Kollegen und gegebenenfalls Eltern über beobachtete Auffälligkeiten.

- Bestätigung und Ergänzung der eigenen Beobachtungen.

- Regelmäßige Besprechungen im Lehrerkollegium und Elterngespräche.

Stufe 4: Direkte Ansprache des Lernenden

4.1 Vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre schaffen

- Ein persönliches Gespräch in einer ruhigen und vertraulichen Umgebung führen.

- Dem Lernenden Raum geben, über seine Probleme zu sprechen.

- Offene, nicht wertende Fragen stellen und aktiv zuhören.

4.2 Unterstützung anbieten

- Den Lernenden über Unterstützungsangebote informieren und ihm Hilfe anbieten.

- Dem Lernenden zeigen, dass er nicht alleine ist und Hilfe verfügbar ist.

- Informationen über Schulpsychologen, Beratungsstellen oder Hotlines bereitstellen.

Stufe 5: Professionelle Hilfe einbeziehen

5.1 Beratung durch Schulpsychologen

- Einbeziehung des Schulpsychologen zur weiterführenden Diagnostik und Beratung.

- Fachkundige Unterstützung und Intervention.

- Kontaktaufnahme mit dem Schulpsychologen und gemeinsame Besprechung der nächsten Schritte.

5.2 Externe Fachkräfte hinzuziehen

- Zusammenarbeit mit externen Psychologen, Therapeuten oder Beratungsstellen.

- Sicherstellung einer umfassenden und spezialisierten Betreuung.

- Vermittlung an geeignete Fachkräfte und Unterstützung bei der Kontaktaufnahme.

Stufe 6: Nachverfolgung und Unterstützung

6.1 Kontinuierliche Begleitung

- Regelmäßige Gespräche und Treffen zur Überprüfung des Fortschritts und der aktuellen Situation des Lernenden.

- Nachhaltige Unterstützung und Anpassung der Hilfsmaßnahmen.

- Erstellung eines individuellen Betreuungsplans und regelmäßige Evaluation.

6.2 Förderung der Resilienz

- Unterstützung des Lernenden beim Aufbau von Resilienz und Selbsthilfestrategien.

- Stärkung der psychischen Widerstandsfähigkeit und Selbstwirksamkeit.

- Angebote von Workshops zu Stressbewältigung, Achtsamkeit und sozial-emotionalem Lernen.

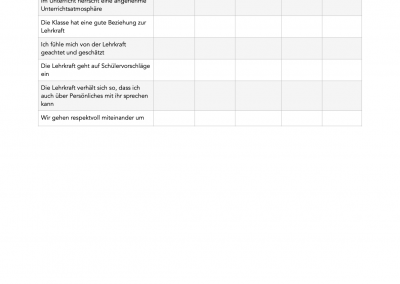

Rückmeldung Schüler-Lehrkräfte

Feedback an die Lehrkräfte durch strukturierte, anonymisierte und wertungsfreie Rückmeldung der Schüler*innen bieten eine wertvolle Perspektive auf die Qualität des Unterrichts. Schüler*innen sind die direkten Empfänger des Lehrprozesses und können einzigartige Einblicke in die Effektivität der Lehrmethoden, die Verständlichkeit des Stoffes und die Interaktion mit den Lehrern geben. Diese Feedbacks können Lehrkräften helfen, ihre Methoden anzupassen und zu verbessern, um den Lernprozess zu optimieren. Zudem fördern Evaluationen eine Kultur des offenen Dialogs und der kontinuierlichen Verbesserung in Bildungseinrichtungen. Schüler fühlen sich gehört und ernst genommen, was ihre Motivation und ihr Engagement steigern kann. Gleichzeitig erhalten Lehrer konkrete Hinweise darauf, welche Aspekte ihres Unterrichts gut ankommen und wo noch Potenzial zur Verbesserung besteht. Insgesamt tragen Rückmeldungen an die Lehrkräfte durch Schüler*innen zu einer besseren Lehr- und Lernumgebung bei, von der alle Beteiligten profitieren.